向古而生 黄河农遗焕新韵——写在甘肃什川古梨园系统荣获“全球重要农业文化遗产”之际

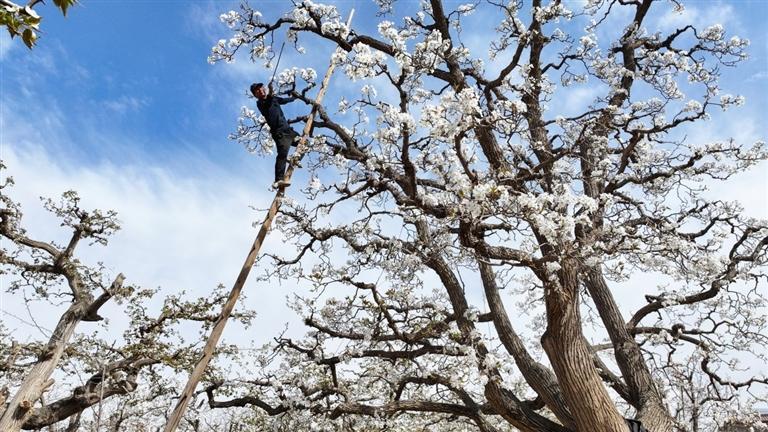

农民利用“天把式”给梨花授粉。张敬德 摄

新甘肃·甘肃农民报记者 马雪娟

10月31日,意大利罗马。联合国粮农组织(FAO)会场内,当“全球重要农业文化遗产”的烫金证书被郑重颁授给远道而来的甘肃代表团时,会场响起的掌声,穿山越海,瞬间回荡在皋兰县什川镇那片古老的梨园里。

这一刻,9423株百岁以上的古梨树,有了世界公认的“身份”。它们不再是沉默的植物,而是与黄河、黄土高原相伴相生五百余年,承载着厚重生态智慧与农耕文明的“活化石”。

“接过证书,荣誉与责任是那一刻最真实的感受。”亲历授牌仪式的省农业农村厅外资办主任赵冬青说,“粮农组织(FAO)评委认可的不仅是古梨园珍稀的种质资源、可持续的多功能立体农业模式、习俗与生态实践融合的知识体系,更是人与自然和谐共生的活态传承,也是对多年来致力于农业文化遗产的各级工作人员莫大的肯定,为甘肃农遗工作注入了巨大的信心。”

从古树年轮到生态密码

如果说罗马的掌声是对过去的总结,那么什川古梨园的生机勃勃,则是对未来的启示。

深秋时节,走进皋兰县什川古梨园,万亩古梨树沿黄河阶地铺展开来,叶片被秋霜染成了灿金、赭红与古铜色,在澄澈的蓝天映衬下,仿佛一片燃烧的霞光。

这片农业奇迹的诞生,得益于黄河与黄土高原天造地设的恩赐。

黄河流经什川,不仅冲刷形成平均海拔1540米的独特河谷盆地,更以丰沛水源与肥沃冲积土,为梨园提供了生长的自然温床。特殊的盆地地貌造就了独特的局地小气候——年均气温8.3摄氏度,高达14.5摄氏度的昼夜温差,以及因黄河水汽补给形成的“干而不旱”的湿润空气,共同构成了古梨树长寿与果实优质的“生态密码”。

近4000亩核心区内屹立着9423株百年以上的“梨树寿星”,树龄多在100-300年,形成了全球罕见的规模化活态古树群落。

皋兰县古梨园保护中心副主任韩磊解释道,祖辈们依据黄河阶地的高差,巧妙布局,形成“上林下田”的立体农业格局。高处的梨树如同绿色长城,防风固沙,调节小气候。其深达6米的旺盛根系像无数只手牢牢抓住黄土,有效遏制水土流失。

“这套模式创造了‘旱不荒田,涝不淹地’的可持续农耕系统。”韩磊说,配合豆类间作和自流灌溉,水资源利用率高达85%,形成了“保水-固土-增肥”的良性循环。古梨园因此成为珍稀古梨种质资源的“诺亚方舟”,保存着超过20个梨树栽培品种,其中“软儿梨”和“冬果梨”更是在这里起源并繁衍。

生态密码镌刻在年轮里,而守护密码的,则是传承人的双手。

从古法农艺到智慧守护

在什川,守护古梨树是一门世代相传的技艺。62岁的护林员魏周玉种植梨树40多年,管理着古梨园的1392棵“老寿星”。

“伺候这些‘老寿星’,还是得用我们的土办法。”魏周玉口中的“土办法”,正是被列入甘肃省级非遗的“天把式”技艺,是改良古代攻城云梯演变而来,高度可达10-12米,主要用于采收果品、授粉和修剪树形。

“古梨园地势不平、梨树错落、空间狭窄,升降机等机械无法开进来,因此‘天把式’沿用至今,仍然发挥着巨大的作用。”魏周玉自豪地说,除此之外,像“掸花震虫”“刮树皮”等传统技法,完全依靠物理手段防治病虫害,不施用任何化学农药。这种方法不仅保护了梨园的生态环境和土壤健康,更让结出的果实品相自然、口感格外爽脆。

为了保护和传承好古梨园农耕文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统农耕技艺和知识体系。

但传承绝非一成不变。古老的技艺与现代科技深度融合,才能焕发新生。

皋兰县建立了完善的古梨树群电子信息档案库和动态监测系统,为每棵古树配备电子身份证——通过二维码即可获取树木的名称、树龄、养护责任人等详细信息。自动定位系统和“智能监测+人工巡查”全天候防护体系的应用,有效遏制了破坏古树的行为。

“我们创新融合了传统技艺与现代科技。”韩磊告诉记者,“一方面传承‘掸花、刮树皮、嫁接’等古法,另一方面引入现代智能技术,让每棵古树都有了‘云上守护神’。”

更深远的是,保护中心还建成苗圃基地,在空间上有计划地补种新苗。“这不仅是为了延续梨园的生命,更是为了将这份珍贵的农业遗产传承给后世。”韩磊表示。

在制度保障层面,《兰州市什川古梨树保护条例》的出台为古梨园保护提供了法律依据,还建立“市—县—镇—村”四级联动管理机制,依托古梨园保护中心统筹协调,形成“立法约束+行政督导+基层执行”的立体化治理网络。

从古法农艺到智慧守护,从单株保护到系统传承,什川古梨园的保护之路展现了传统与现代的完美融合,为全球农业文化遗产的活态保护提供了可资借鉴的甘肃方案。

从世界荣誉到百姓福祉

“全球重要农业文化遗产”这块沉甸甸的金字招牌,其真正的分量,最终要由乡村振兴的成色和百姓的笑脸来检验。

“今年梨成熟的时候,我在家门口支了个摊,轻轻松松卖了7万元。”魏周玉笑着算起了对比账,“以前得自己拉着梨到处跑,成本高、开销大,一年顶多卖5万元。”

自今年5月中旬,什川古梨园被认定为“全球重要农业文化遗产”以来,越来越多的游客慕名而来,让当地老百姓真切体会到了“世界级”荣誉带来的实惠。

这张金名片不仅提升了农产品的价值,更点燃了年轻人返乡创业的热情。魏周玉说,村里不少年轻人重新拾起祖辈的技艺,精心管护古梨树。通过“古法+科学”管理,一棵古梨树的产量能达到2000斤。更有年轻人开拓新销路,在梨园里架起手机直播,将古梨园的鲜果卖向全国。

与此同时,古梨园的价值链也在不断延伸——在当地的深加工车间,古老的果实化身软儿梨汁、冬果梨膏等高附加值产品,为当地梨农创造了上千个就业岗位,真正实现了生态价值向经济价值的转化。

什川镇探索的“农业+文化+旅游”模式焕发出蓬勃生机。春赏梨花、夏秋研学、冬观虬枝,每年超百万人次的游客,为这片土地带来超过2亿元的旅游收入。

更重要的是,这片古梨园留住了乡愁,振兴了乡村。曾经外出务工的村民纷纷返乡创业,“大梨树下讲事情”成为当地社区治理的有效模式,古老的“兰州鼓子”“高架铁芯子”等一大批非物质文化遗产,因游客的到来而有了新的观众和传承动力。

保护与发展的辩证关系,在这里得到了最生动的诠释。古梨园不再是“沉睡的资产”,而是带动百姓致富的“绿色银行”,是实现乡村振兴的坚实基底。

同样亲临授牌仪式现场的省农业农村厅科技合作处处长何京表示,“我们要进一步挖掘农业文化遗产在经济、社会、文化、生态、科技等方面的综合价值,让其在我省农业农村高质量发展和乡村全面振兴中发挥更大作用。” 甘肃要致力作好“五篇文章”——在“挖掘”上让更多农遗显现出来,在“保护”上让农耕文明延续下去,在“利用”上将文化内涵转化为特色农产品,在“发展”上持续破解保护与利用的难题,在“传承”上培养更多青年力量。 “农业文化遗产是祖先留下的宝贵财富,是‘绿水青山就是金山银山’理念的具象体现。”何京说,“我们将以什川古梨园为典范,推动农业文化遗产保护与黄河流域生态保护和高质量发展战略深度融合,让传统智慧在新时代绽放更加璀璨的光芒。”

相关新闻

- 2025-11-05玉门:消费“组合拳”激活城市“烟火气”

- 2025-11-05庄浪:梯田苹果迎丰收

- 2025-11-05庄浪:无人机“飞”出增收新“钱”景

- 2025-11-04武山:“小蒜苗”长成大产业

华亭:金秋处处好“丰”景 遍地金黄收割忙

华亭:金秋处处好“丰”景 遍地金黄收割忙

临泽:产业生态链提升红枣附加值

临泽:产业生态链提升红枣附加值

临泽:“幸福小院”建设绘就乡村振兴新画卷

临泽:“幸福小院”建设绘就乡村振兴新画卷

玉门:秸秆“黄金卷”铺就乡村振兴绿色路

玉门:秸秆“黄金卷”铺就乡村振兴绿色路

华亭:社区幸福院让“民生温度”可感可及

华亭:社区幸福院让“民生温度”可感可及

崇信:筑起“安全巢”托起“幸福梦”

崇信:筑起“安全巢”托起“幸福梦”